|

|

|

|

|

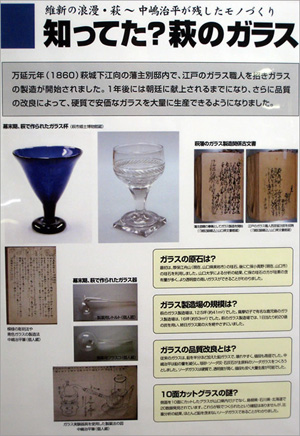

長州藩では幕末の万延元年(1860年)8月7日からガラスの製造を開始している。

製造所は八丁南園(現・萩自動車学校敷地)内に設置され、

「吉田宰判江舟山から産出する水晶石を原料として使用した」と古文書に記されている。

また、硝子師は江戸から西宮留次郎を招き、留次郎の弟子で大坂の職人長蔵が雇い入れられている。

|

|

注)毛利家文庫(山口県文庫館蔵)

|

|

|

また当時物産方に関与していた井関美清の談話記録によると「硝子の製造所はなかなか盛んであって、

職工長は江戸の西宮留次郎であり忠正公(毛利敬親)から硝子器を薩摩の島津公へ贈ったところ、

非常にご愛玩になられ、ご参勤のおりにその製法を尋ねられ職人の一年間貸し出しを要請された。

原料の粉砕は山口の仁保の水車で行った後、萩に送った。製品の販売は萩の町人太田嘉七が行った」と記されている。

|

|

注)毛利家文庫(山口県文庫館蔵)

|

|

|

また、元治元年(1864年)に硝子方に任命された長州藩の科学者、中島治平は

その前年(文久3年・1863年)に提出した理学、舎密学の願届書の中で、

「これまで4年がかりの稽古の結果、硝子工匠もさまざまな形の器を製作出来るようになったこと、

鉛分の多いガラスは壊れやすく、配合を加減して良質のものをつくるようにすべきこと、船用の板ガラス、

明かりとり用ガラスの需要が近年たかまり、堅牢で安価なものをつくれば国産として有益である」と述べて

ガラス産業の重要性を建白している。

|

|

|

|

一方、文久2年(1862年)の願届書の中では「風雨計や寒暖計のガラスの改良が必要であるとし、

また、硝子の微細模様の切り子細工には機械化が必要であり、

そのために、先般、長崎から買い入れたフランス製の蒸気機械設備が不要になっているので、

それの動力を転用すれば、切り子細工が美麗に仕上がるだけでなく、人力も省略できる」とし、

硝子製品の製造に尽力している。

|

|

|

|

また、時山弥八編「もりのしげり」(山口県文書館蔵)の文久元年(1861年)8月の項には、

ガラス器を朝廷に猪口15、杯台1、鉢3、小皿20、を進献したことが記されている。

しかしながら、文久3年(1863年)当時の長州藩は、5月10日からの馬関(下関)での攘夷開戦が始まる最も多難な年でもあり、これ以後、すべてが軍事優先のなかに埋没していったものと思われ、硝子製造所が廃絶した時期の正確な記録は未だ明らかになっていない。

|

|

注)一般郷土史料、中島津徳事蹟取調材料(安藤紀一筆写・山口県文書館)

|

|

|

|

|

中嶋健二氏 個人所蔵

|

製薬用ガラス器等

|

6客

|

|

山口県立博物館所蔵

|

切子ガラス酒器

|

1客

|

|

萩市立博物館所蔵

|

ガラス酒器

|

5客

|

|

熊谷家・菊屋家・石光家所蔵

|

ガラス酒器

|

5〜10客

|

|

浜中月村氏 個人所蔵

|

ガラス酒器

|

1客

|

|

酒処一清 個人所蔵

|

ガラス酒器

|

2客

|

|

上村好正氏 個人所蔵

|

ガラス酒器

|

2客

|

|

藤田洪太郎氏 個人所蔵

|

ガラス酒器

|

13客

|

|

東行庵高杉晋作愛用

|

ガラス酒器

|

1客

|

|

山口県教育委員会周布政之助愛用

|

ガラス酒器

|

2客

|

|

萩博物館

|

ガラス酒器他

|

5客

|

|

|

今後、市民への啓蒙が進み更に詳細なる調査が進めばいろいろと発 見されて来るものと期待される。

私達の「萩ガラス工房」は江戸時代の末期、萩においてガラスを製造していたという歴史の復活をすることにあります。

私達の先輩が苦労を重ねて完成させたガラスの製造が途絶えて145年余りになる今日、

現在の技術でもってその復元に挑戦しています。

|

|

|